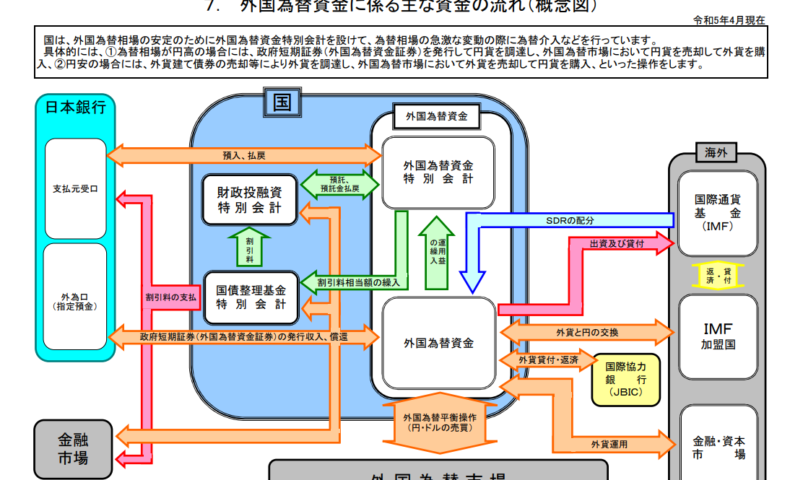

先日いつものようにツイッター(現X)を楽しんでいると、エジプトとヨルダンに政府が出資するという話を見て、「これだけのお金があれば国民をどれほど潤すことができるか」的なことを書いた人に対して「それは外貨準備から支出されているから、国民の生活とは無関係」的ないつものやりとりが繰り広げられていたため、とはいえ、どんな条件で貸しているのか全くわからんのだよな、と思って下記の引用投稿をしたのでした。

外貨準備高の話、大筋理解できるのだけど、政府がこの支援をどのくらいの期間、どのくらいの利率で貸してるのかってどこで見られるんだろう。

— 920 (@qunyoel) December 2, 2023

もし割の悪い投資だったり、無償で供与してたりした場合、円安が加速しちゃうですよね。 https://t.co/zL0oZdjSFO

更新情報をお届けします

この記事へのコメントはありません。